メジャーデビュー盤『GET UP』について メンバー4人で喋ってみました (2015.7.31) / セカンドアルバム『beach party』についてメンバー4人で喋ってみました (2015.6.12) / セカンドアルバム『beach party』について喋る前に ベーシスト・ナガイケジョー加入時の思い出をメンバー4人で喋ってみました (2015.6.5) / マキシシングル『No.3』についてメンバー4人で喋ってみました (2015.5.7) / インディーズファーストアルバム 『DOIN’ OUR SCOOBIE』について メンバー4人で喋ってみました (2015.4.14) / デビューマキシシングル『夕焼けのメロディー』 についてメンバー4人で喋ってみました (2015.3.28) /

メジャーデビュー盤『GET UP』について メンバー4人で喋ってみました

(2015.7.31更新)

GET UP(VICTOR/SPEEDSTAR RECORDS)

2002年6月19日 発売

1.Get Up

2.The Thing

3.ゆうべあのこが

4.夕焼けのメロディー

5.RIDE ON TIME

「“SCOOBIE DOのやるソウルミュージック”っていうのを、

はっきり形に出来た曲だと思うんだよ」(コヤマ)

コヤマ「全都道府県ツアー(注1)の後にレコーディングしてんのかな?」

MOBY「えっといや、2001年の11月とかに確かまずプリプロ(注2)行ってんだよ」

マツキ「山中湖とかだっけか」

MOBY「そう」

ナガイケ「めちゃくちゃ飲んだやつ(注3)(ニヤニヤ)」

コヤマ「それはレコーディングはホンちゃんじゃなくてプリプロだったんだ」

マツキ「プリプロだねぇ」

ナガイケ「「Get Up」のアレンジが、全然うまくいかなくて。っていう合宿だったってのはすごい覚えてる」

MOBY「そう。で、レコーディングは全都道府県ツアーに出る前」

コヤマ「ふーん、そうか。プリプロもやり、完成まで漕ぎ着けたメジャー第一弾の『GET UP』ですが。これはまったく新しい曲は2曲だけなんだよね。で、後は再録2曲と『RIDE ON TIME』(注4)のカバー1曲か。これはどういう感じで作ったんでしょうか」

マツキ「これはたぶんね、夕焼け(のメロディー)みたいな曲を作ろうってノリだったと思うんだよね。(メジャーでのリリースが決まって)その時にもうマネジメントが付いた頃だったから、ナベちゃん(注5)とかとよくミーティングを…、うーん、やってたのかなぁ。SCOOOBIEの二本柱、ロックンロール路線・アゲアゲなFUNKY路線と、いいメロディのいい曲・MELLOW路線みたいなさ、その両方を作った方がいいって言われたんだか、自分の中で最初からそう思ったんだか、覚えてないんだけど。とにかくそんな感じで作り始めて。で、「Get Up」は夕焼けみたいな曲をまずは作んなきゃいけないんだなって思って。で、「Thing」はまぁリズム&ブルースで、ガレージ風味のある、いわゆるSCOOBIE DOって感じでさ。まずは俺たちを知らない人に、この2曲で知らしめなきゃいけない!っていうようなイメージで作ってたんだと思うんだよね」

コヤマ「あいさつ代わりの、ってやつだね」

マツキ「だからね、アレンジにはどっちも結構時間かかったと思うよ。「Thing」も最初はワンコードで押してたのを、サビまでにコードが展開するようにしたりとか。「Get Up」も最初は、あそこまで(Aメロが)ブレイクする感じじゃなかったし。サビももうちょっと大きかったしね」

ナガイケ「うんうん。サビがなんかそう、もうちょっと複雑だった覚えがあるんだよね」

MOBY「俺、記憶あんだけどぉ、リハスタでアレンジしてる時にミーターズ(注6)が高速でやったらどうなんのか?みたいな話をしたの覚えてんだよ」

マツキ「だから、最初はもう少しまったりした運びだったんだろうね」

コヤマ「最後の最後までアレンジ粘ったのが良かったんだよね。最初は歌ものっぽい歌ものだったんだけど、そこにFUNKYなものをちゃんと入れることが出来たっていうね。で、今までにない感じにもなってるっていう。結果、代表曲として、いまだにねぇ」

マツキ「(メジャー)デビュー曲にしてはいい曲が出来たんだよ(笑)」

コヤマ「で、(ラジオ局の)パワープレイみたいなものをいっぱい取れたからってのもあるんだけど、意外にさ、ミュージシャンの人も知ってくれてて、反応が良かったらしいんだよね。こういう「Get Up」みたいなコード感で、演奏がバシバシキテるっていうのがなかったらしくてね。割と「あ、やられた!」みたいなさ(笑)」

MOBY「俺、サンコンさん(注7)に言われたね。「俺たちがやりたいことやりやがって!」みたいな」

コヤマ「ま、そういう話は、俺たちだいぶ後になってから聞くんだけど(笑)。当時は全然知らない!」

ナガイケ「へー。俺はもうアレンジが難航しすぎて、当時はこれが正直いい曲なのかどうなのかもよくわからないままレコーディングが終わったていう感じがありましたけどね(笑)」

コヤマ「なはははは。結果的に良かった(笑)。でも、歌詞の面ではね、結構、方向転換ていうかさ。『beach party』の「キミとオレ」みたいな曲はあったにせよ、もっと直接的っていうか、当時の感覚だとメジャー感ていうか(笑)。ここまではっきり言っていくんだぁ、ってのは、少なからず曲が出来てきた時にあったんだけど」

マツキ「生々しいっちゃ生々しい」

コヤマ「うん、まぁ、いわゆるメッセージソングっていうさ。そこはなんか意識があったんかねぇ、作る時に」

マツキ「いや、あのね、多分ね、作り方は全然変わってないから…、単純に閃いた言葉が良かったんじゃないかな。「あこがれに手を振ろうぜ」ってのがメロディにバチっとはまって。そこが最初にできたのはスゲェ覚えてるから」

コヤマ「サビから出来たんだ!」

マツキ「これってなんかいいなぁと思って、で、後から、歌い出しとかを作っていった記憶があるから。だから、たまたまっちゃたまたまなんだよね」

コヤマ「メジャー第一弾で、もっとみんなにわかりやすい言葉で、とかっていう考えよりも、作ろう!ってなって出来たサビが、それだったからってことか」

マツキ「だと思うよ。でも「あこがれに手を振ろうぜ」っていうフレーズが、そういう状況にいたから、その時の気持ちを目指して出てきた言葉なのかもしれないけどね」

コヤマ「そうか。じゃあ、方向転換したってわけでもなく、すごい自然に出来たんだねぇ」

マツキ「「Thing」も「圧倒的な〜」っていうのが出てきたら、あとは全部出来ちゃったし」

コヤマ「「Thing」の方は、俺達のそれまでの感じと繋がってるっていうのがすごい分かるのよ。でも「Get Up」はさ、変わったって感じがするんだよね」

マツキ「でも多分そこが、俺らが他にないところっていうかさ。当時、ガレージシーンみたいなものもあったけど、周りにいっぱいいたバンドがやんなかったことを、それを自分たちが納得するような形でカッコよく聴かせたいっていうね。で、そこが出来るんだったら、SCOOBIEの存在価値はあるんだろう、みたいなことは思ってたから。だから「Get Up」みたいな曲は、なかなか出来ない曲だとは思うけど(笑)」

コヤマ「じゃあ一番いいタイミングで出来たんだな。“SCOOBIE DOのやるソウルミュージック”っていうのを、はっきり形に出来た曲だと思うんだよ。他には、なんかあったりしますか?トピックは」

MOBY「クリック(注8)との闘いですね、ワタシはね!当時はもう、どういう音録るかじゃなくて、いかに今日はクリックとうまく出来るかみたいな!だって、やったことなかったから!」

コヤマ「へー。あの盤はクリック使ってんだ。「Get Up」もクリック使ってんの?」

MOBY「使ってる」

ナガイケ「へー。そうなんだ」

コヤマ「あんま感じないね、「Get Up」はね」

MOBY「いや、だから多分すげぇ練習したんだと思う」

コヤマ「「ゆうべあのこが」のクリックは、パーカッションの打ち込みみたいのだったよね?」

MOBY「で、で、クリックの使い方を変えたの!カッカッっていうやつじゃなくて、パーカッションだったらいいんじゃないの?って三原さん(注9)がアドバイスしてくれて。で、(クリック代わりの)パーカッションがそのまま音源にも入ってて。だからあれはクリックだから、クレジットにもパーカッションっていう表記がないの。「Thing」は(クリック使って)いいね!ってなった。今までにないノリがでて。結局、全曲使った。とにかく他のものがリズムを出すっていうのが、今までなかったからねぇ」

コヤマ「そうか、やってなかったのか」

MOBY「だってやってないでしょ!『beach party』とか!でも、それが(クリックを使って)レコーディングしていくうちにどこからか、使いようによっては武器になるっていう風に変わるんだけど。当時は恐怖、まぁ恐怖とまではいかないけど、怖かった。まぁでもそれはドラマーとしては誰しも!!誰しも割と思うとこなんだけど」

コヤマ「なんでそんなに使ってたんだろうかね。なんかあったんかね」

MOBY「マナー!まぁマナーなんでしょう。業界のマナー。後から、オケをエディットするとか、音を差し込む時にあった方がいいとかってのもあるんだろうけど。ただ、そこでやっといたのは今になってみればよかったけど」

マツキ「経験としてね」

MOBY「そうそう」

ナガイケ「しかも、名盤になったし。いやぁ、闘いに勝ってくれてよかった(笑)!」

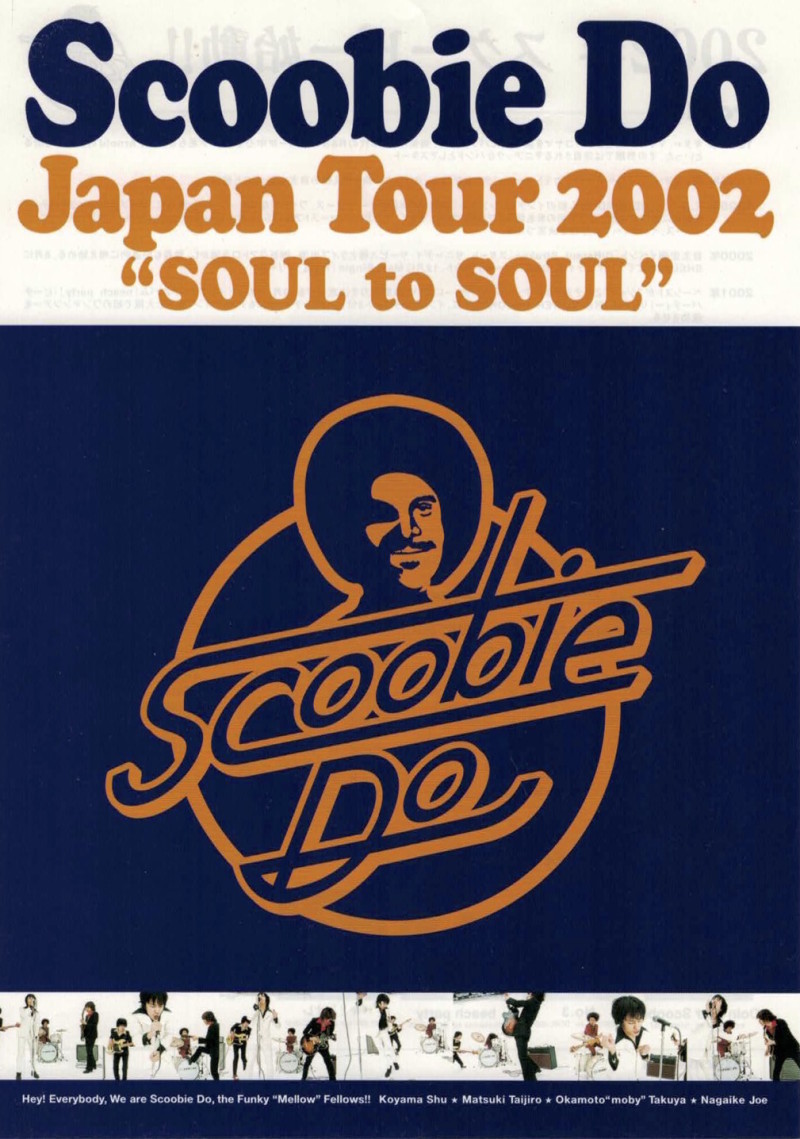

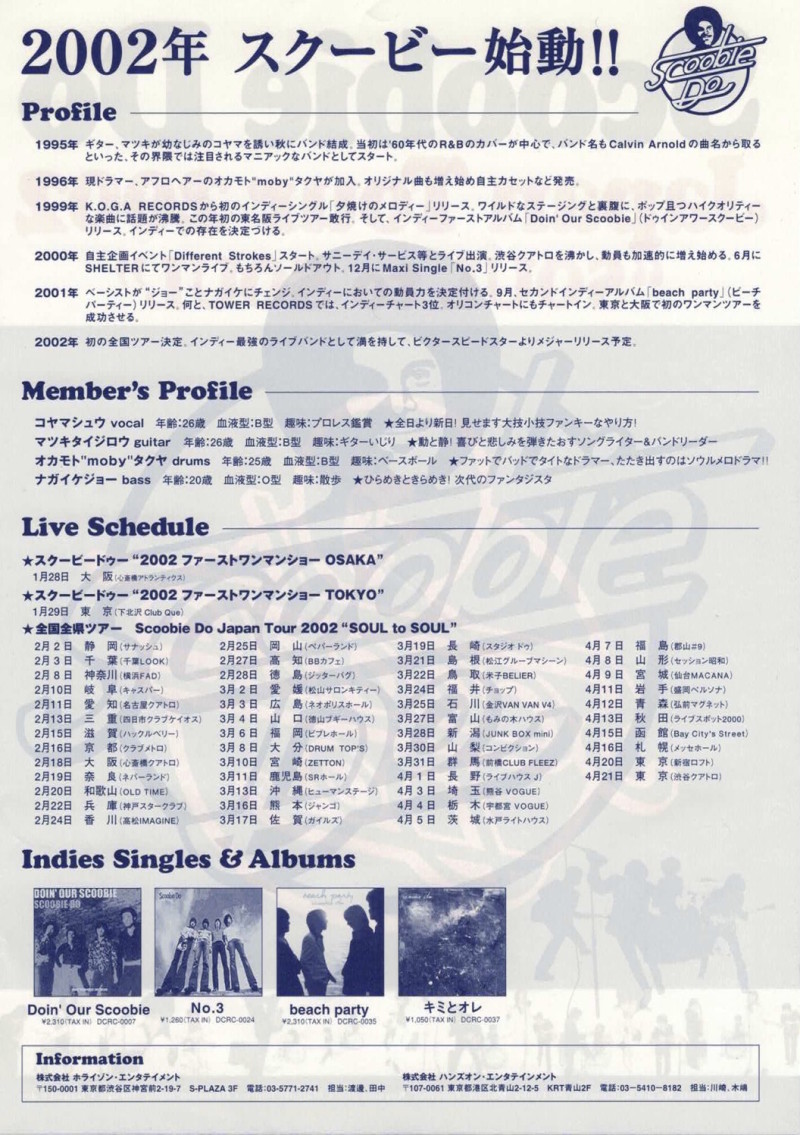

2002年の全都道府県ツアー『SOUL to SOUL』のフライヤー。ライブスケジュールに加え、メンバープロフィールなどにもご注目いただきたい。

※1メジャーデビュー前に、全国各地へのプロモーションも兼ね、2002年2月2日静岡SUNASHを皮切りに4月21日渋谷QUATTROまで2ヶ月半で全国47都道府県を回り49公演を行ったツアー。機材車一台で2ヶ月半行きっぱなしの“過酷”かつ“超過酷”な行程であったが、のちにLIVE CHAMPと呼ばれることになるバンドの礎を形作ることになった貴重なツアーであった。デキシード・ザ・エモンズ、ネタンダーズ、オーサカ=モノレール、初恋の嵐、騒音寺、King Brothers、The Shotgun Runners、ACIDMAN、Clingon、THE PRIVATES、BAZRA etcとの対バンを行った。

※2プリプロダクションの略。本番のレコーディングに入る前に、曲の構成を練り直したり、歌詞を手直ししたり、アレンジやテンポを確認・調整することで、レコーディングに取り掛かる前に曲のクオリティーを上げる作業。本番の進行をスムーズに行える、という効果もある。

※3プリプロのための合宿をおこなった山中湖の宿泊施設付きスタジオに到着し、冷蔵庫を開けたらビールがたくさん入っていたので、わーいと喜んで飲み干したところ、後日、ディレクターの元にすんげぇ額の請求がきたという武勇伝というか若気の至りというか思い出。

※4山下達郎氏1980年の発表の大ヒットナンバー。『GET UP』に収録された、これぞSCOOBIE DOなアレンジを施したカバーバージョンは、フェスなどのサウンドチェック時に演奏されることが多く、会場に訪れたPLUS ONE MOREの密かな楽しみになっている。

※5渡邊文武(わたなべふみたけ)氏。元・サニーデイ・サービス ディレクターであり、元・SCOOBIE DOメジャー時代所属事務所プロデューサー。

※6The Meters。アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズのR&Bバンド。ニューオーリンズ・ファンク・サウンドを生み出した第一人者的存在。SCOOBIE DO的には、時間と空間を捻じ曲げFUNKさせた独特の音像が中毒性高し!なJosieレーベル時代の初期3作『The Meters』、『Look-Ka Py Py』、『Struttin’ 』を推したい。

※7 サンコンJr(サンコンジュニア)氏。いわずとしれたウルフルズのドラマー。レギュラーグリップでドカドカと叩き上げるパワフルなドラミングが特徴。最近ではNHK Eテレの音楽教育番組「ムジカピッコリーノ」へのレギュラー出演も話題となった。

※8 曲のテンポを安定させるために使われる、メトロノームのようなリズム信号。

※9 三原重夫(みはらしげお)氏。ドラマー&ドラムテクニシャン。SCOOBIE DOメジャーデビュー時のドラムテックを担当していた。飄々とした物腰ながら、ドラムへの愛情と探究心は山よりも高く海よりも深い。オフィシャルホームページに掲載されている氏のコラムやブログはグルーブを武器にしたいバンドマン必読!→http://i.gmobb.jp/mihara/

(構成・文:ダイナマイト木戸)

セカンドアルバム『beach party』についてメンバー4人で喋ってみました

(2015.6.12更新)

『beach party』(DECKREC)

2001年9月7日 発売

1.勝手にしやがれ

2.キミとオレ

3.ゆうべあのこが

4.アフィルグ

5.朝焼けのカウボーイ

6.こぼれそうな涙

7.OH YEAH!

8.DARLIN’

9.ビーチパーティー

10.COM’ON SUNSET BACK

11.RAINY GYPSY BABY

「切ない、いいメロディーの曲なのに音が爆裂でFUNKYみたいなね。

そういうのは他にないからさ」(マツキ)

コヤマ「さて、『beach party』!」

MOBY「ナガイケが入って3月からレコーディングが始まって…。レコーディングの他にも仕事があって、で、ビクターとの交渉みたいのも始まってたんだよ」

コヤマ「レコーディングってどういう時間帯でやってたんだっけ?一週間に何回かみたいな?」

マツキ「土日はやってさ。ウィークデイは夜の7時とかに集まって2時間だけやるみたいな」

コヤマ「そーか。ほぼ休みなしで、ぶっ続けでやってたよね」

マツキ「やってた。結構長かった」

コヤマ「(都心で)仕事終わってから(スタジオのある千葉県の)西船橋まで行ってたから、移動が半端なかった(笑)」

MOBY「終電逃して、うち(MOBYの実家がある本八幡)に2回ぐらい泊まりに来て。スケジュール的には、ホンットむちゃくちゃだったわぁ…」

コヤマ「そんな状況の中、SCOOBIE DOレコーディング初参加のナガイケはなんか覚えてることある?」

ナガイケ「……「音が遠くならないようにしてください」って言ってたのを凄くよく覚えてる。アンビ(注1)を出したいんだけど、

音が遠くなるのはやなんです!っていうのを、俺もよく分かんないなりに「そうか。そういうもんなのか」と思ったりして(笑)」

MOBY「アンビをオンで聴きたいみたいなね」

コヤマ「だからギターもリアンプ(注2)とかしてたもんね。思いついた!っつって」

マツキ「そうそう。なんかもうよく分かってなかったんだよなぁ(笑)」

コヤマ「でもめちゃくちゃいろんなこと試したよね!で、ナガイケにも結構ジャッジを仰いだ気がする。これどう?落ち着いてない?って(笑)」

ナガイケ「そうだったっけ?(笑)。でも、「勝手にしやがれ」のハープの“ッンッン“っていうのは、なんか俺言った気がする。そういうことやったらどうですかって(笑)」

コヤマ「ホント?俺はてっきりJunior Wells(注3)の影響かと思ってたわ」

マツキ「いやでも、これこそ念の塊だよね。過去に作ったやつの、こうするとこうなるっていう経験があって、

で、絶対それを超えなきゃっていう思いがなんかあってさ。とりあえず、音量だけでも過去の作品よりでかくないと!みたいな(笑)。

当時、音がでかいバンドいっぱいいたからねぇ。音がでかいとカッコいいみたいなのあったもんね、CD聴いたときのさ」

コヤマ「当時、丁度そういうのがあったんだよね。我々の周りでも。音量と音圧はマスタリングで上げるんだ!っていうのが。

ゆらゆら帝国とかもそうなんだけど、椎名林檎さんのCDとかね」

マツキ「ね」

MOBY「マスタリングは6月ぐらいだったかなぁ」

コヤマ「スッゲー長い間録ってた印象なんだよなぁ。でさ、『beach party』なんだけど最初の3枚とは全然違うんだけさ、

その時点での(SCOOBIE DOの)完成型であるような気はするんだよね。FUNKYなやつとMELLOWなやつと、

あとその合体したやつもあるっていうね。今の俺らのスタイルの元になる部分の完成型っていう。いまだにライブでやる曲も多いし」

MOBY「個人的には(収録曲の)「ビーチパーティー」が凄い良い出来だなって思うんですけど」

コヤマ「あれはなかなか面白い音で録れてる」

マツキ「あんまりない音像だよね。ドラムがなんか変なとこにいるんだよね」

MOBY「腰高っていうかね。あれだけミュート(注4)してるんですよ。

で、そのあとミュートするようになったでしょ?俺。レコーディングの時に」

コヤマ「なるほど!ミュートを覚えた!他になんかある?レコーディングの思い出」

MOBY「僕、これねぇ、思い出したんだけど、レコーディングの初日、確か「OH YEAH!」を録った後だと思うんだけど、

スネアのヘッド破ってんだよね。で、家まで機材車で取りに行ったんだけど…」

マツキ「あぁ!すんげぇ渋滞で」

ナガイケ「車が全然進まなくて。で、レコーディングも進まなかったんだよね(笑)」

MOBY「で、あのヘッド、ファイバースキンってやつ、やめようって思いました(笑)。後……みんなで(ミキサー)卓をいじったよね!

PANを自分で動かしたりとか」

マツキ「そうだそうだ」

コヤマ「「RAINY GIPSY BABY」とかね、リバーブをかけたいんだけど、最初っからホワーンとかかってんのが嫌で、

音のケツだけにかけたいとかっつって。で、録り音を流しながら、リアルタイムでつまみをスッといじってさ(笑)。

それをまた録るっていう。まぁダブ(注5)みたいなことなんだけど。ここらへんにも念の塊感はあるよね」

MOBY「今だったらPro Tools(注6)で操作一発でできるんだけどね」

マツキ「でも、全曲そうやってるもんね。自分の楽器のツキたいところを自分でツイて、それをまた録るっていうやり方」

コヤマ「(エンジニアの)ユウさんがいくぞーとかいってね。「今ダァ!」って全員がグイってツマミをいじったりして(笑)」

マツキ「そうだよね。だから、MIXでも演奏してるってことだよね」

MOBY「そうそう。で、最後に「キミとオレ」をラージ(スピーカー)で聴いてさ。で、マスタリングに持ってってさ。

そこで、歪みを足すっていう(笑)」

コヤマ「さらに歪ませたってことなのか?マスタリング前の音ってのが、今聴きたいね」

マツキ「でもね、マスタリング前のやつも歪みまでいかないけど…ミキサー卓上ではそこそこ入ってたと思うんだよなぁ。

…でもやっぱマスタリングかなぁ。ゆら帝の『III』(注7)を持ってって、これと同じくらい(の音量)にしてください、とか言って。

で、最初に「アフィルグ」をやって、エンジニアの人に「音割れちゃうけどいいの?できるけど」とか言われて。

で、「じゃあやってください」とかって言ってさ。その記憶はスゲェあるなぁ。マスタリング、2日に分けてやったんだよね」

コヤマ「へー!インディなのになかなか贅沢な」

マツキ「ね。意外に色々かかってるんですよ。でも、音圧や音量も重要だったんだよね。

切ない、いいメロディーの曲なのに音が爆裂でFUNKYみたいなね。そういうのは他にないからさ」

コヤマ「ね。そこは追い求めてた」

MOBY「で、MUSIC MAGAZINEのDISC REVIEWに初めて取り上げられてね。安田謙一さん(注8)が書いてくれたんだよね。嬉しかったなぁ」

ナガイケ「でも作った時は、スゲェ音悪い!って印象はなかったでしょ?」

マツキ・コヤマ「なかった!なかった!」

MOBY「まったくないね」

ナガイケ「ビクターの人とかがさ、「あの盤、音悪いよね?」とか言ってるのを聴いて、「おやおや?」「そうなの?」ってなったっていうくらいで(笑)」

コヤマ「いまだに別に「悪いな」って思わないもんね」

ナガイケ「そうそう!ただスゲェな!っていう(笑)」

マツキ「当時、俺たちがいたところがさ、そういう場所だったってところもあるよね。ちぇるしぃとか、京大の吉田寮でカセットテープで録音したヤツをCDにしてたり。ガレージはガレージでひとつちゃんとしたシーンがあったからね」

ナガイケ「音悪くてなんぼ、みたいなのもあったかもしれない」

コヤマ「で、マスタリング終わってさ。タイちゃん家でみんなで聴いた記憶がある」

マツキ「そうだっけ」

ナガイケ「うん。マスタリングの後ね、マツキさん家泊まった覚えがありますね」

コヤマ「そいで、みんなで飯食いながら飲みながら、出来たばかりの音を聴いてさ、40分ないじゃないあれ。だから、パーッとすぐ終わるんだけど。それを聴きながら「あぁ、いい盤作っちまったなぁ」みたいな」

マツキ「はははははははははは!」

コヤマ「「いいアルバムだねぇ」って、まぁ口には出さないんだけどさ、みんながそんな風に思ってる雰囲気で。で、何度もリピートして聴いたのを凄い覚えてるなぁ」

マツキ「いいアルバム感、そして頑張った感は確かにあったね!」

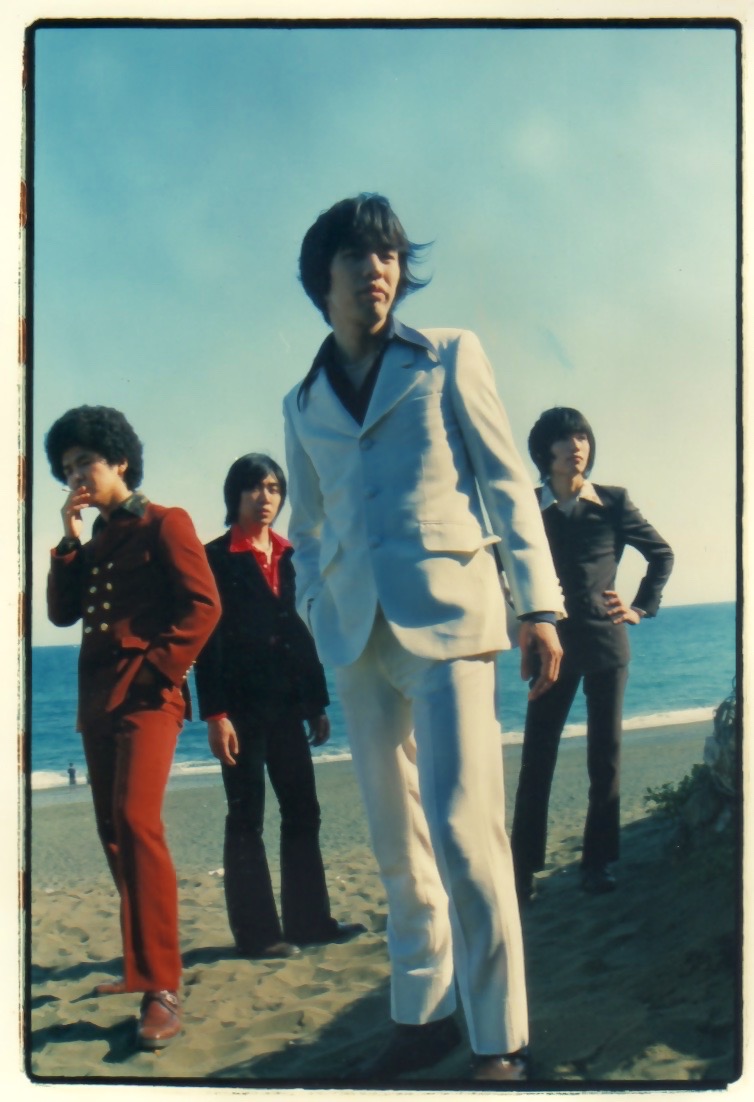

アルバム『beach party』ジャケット内写真カラーバージョン。

アルバム『beach party』ジャケット内写真カラーバージョンその2。

※1 アンビエンス。スタジオ、部屋などで鳴っている響きそのもののこと。レコーディング時に、楽器そのものではなく楽器から離れた空間にマイクを向けその響き自体を録音する。楽器の実音というよりは部屋で鳴っている感じ、生音感を出したい時に、このアンビエンスを録音した音を使用し臨場感を出したりする。

※2 まずギターやベースなどをアンプを通さないでレコーディングし、その音をスタジオ内のアンプからもう一度鳴らして、レコーディングし直す作業。『beach party』レコーディング時には、「ギターの音を、ドラムやベースの音と干渉し合わずに、アンビ込みのいい音で録音したい」という複雑な要求を満たす方法として使われた。

※3 ジュニア・ウェルズ。シカゴのブルースシンガー/ハーピスト。ハーピストとしても名高いが、彼の一番の持ち味はロックンロール的な呼吸、躍動感を持つそのFUNKYな節回し、歌声であると思う。SCOOBIE DOもカバーし『GRAND FROG SESSIONS』に収録された永遠の名曲「Messin’ With The Kid」は『CHICAGO BLUES TODAY vol.1』(VANGUARD)収録のバージョンがボーカル、ハーモニカともに最高。コヤマ、マツキ、MOBYの三名は青山Blue Noteでの来日公演にてライブ後に、ビールをおごってもらった経験がある。その翌年、1998年永眠。

※4 理想のサウンドを得るためにドラムの音鳴りをわざと抑えて、調整する方法。

※5 レゲエから発祥した音楽手法、および音楽ジャンル。手法としてのダブは、サウンドにリアルタイムでエフェクトを加えて、トラックを進化させるという独特のやり方を取る。ジャンルとしてのダブは、楽曲のリズムを強調してミキシングし、エコーやリバーブなどのエフェクトを過剰に施すことで、原曲とは全く別の作品に作り変えてしまう音源を指す。リミックスの元祖とも言われる。

※6 プロツールス。作曲、レコーディング、編集、ミキシング、などが全てできてしまう、現在の音楽業界内の標準的ハードディスクレコーディングシステム。録音した音を編集することで、ピッチ、リズムの調整、音の切り貼りetcが容易にできることから、レコーディングの面倒な作業をショートカットすることが可能となり、レコーディングの時間を大幅に短縮できるようになった。最近は、Pro Toolsの編集を頼りにレコーディングすることが「なんか本来の音楽からかけ離れちゃってきてねぇか?」とあえて使わずレコーディングする人も多い。

※7 ゆらゆら帝国のメジャーリリースサードアルバム。楽曲の素晴らしさはもちろんの事、当時のロックキッズを驚かせたのはその音量と音圧であった。欧米の音楽に負けない迫力、欧米の音楽にはない質感と高揚感は、日本のロックバンド、ロックキッズにたくさんの勇気を与えた。

※8 やすだけんいち氏。文筆家、ロック漫筆家、ラジオDJ、作詞家。SCOOBIE DOの『beach party』を激賞してくれたこのDISC REVIEWは、氏のコラムをまとめた単行本『ピントがボケる音』(2003年)に収録されている。

(構成・文:ダイナマイト木戸)

セカンドアルバム『beach party』について喋る前に ベーシスト・ナガイケジョー加入時の思い出をメンバー4人で喋ってみました

(2015.6.5更新)

「その時にね、コヤマさんが「こいつジョーだからって」言ったんですよ。

それで俺、ナガイケジョーになったんですよ(笑)」(ナガイケ)

コヤマ「さてNo.3がリリースされて…」

MOBY「で、並木事件(注1)を経て(笑)、2000年の12月25日に僕がナガイケに電話かけて。で、その年の年末に渋谷のバーガーキングで待ち合わせして…」

ナガイケ「あぁ会いましたね」

MOBY「で、とりあえず一緒にやってみよう!ということで2001年に入って平行してリハに入ってたんですよ。

前のベース(3代目ベーシスト・ナカノトモヒロ氏)とのリハとナガイケとのリハって感じで。で、1月23日にスペースシャワーTVのライブ生中継番組『ファントム』に出て…」

マツキ「あぁーアイゴンさん(注2)の!」

MOBY「そうアイゴンさんとLeyona(注3)が司会の」

ナガイケ「ラブ サイケデリコとやってたやつですね」

マツキ「渋谷のタワレコの地下でね」

MOBY「そう。当時ラブ サイケデリコが1stアルバムを出した直後で。160万枚 対 1600枚っていう話で(笑)」

マツキ「そうだそうだ」

MOBY「で、それを観たビクターの人が(メジャーデビューの)話を持ってきたんだよね」

コヤマ「そーか。その時はまだ『beach party』は録ってないの?」

ナガイケ「録ってないんですよ」

マツキ「(ファントムの収録時はベースが)ナカノ君だったでしょ」

MOBY「ナカノ。でもOH YEAH!は演ってるんだよ」

マツキ「あぁやってたね」

ナガイケ「そうですよ。だって、その時期、俺カセットもらったもん。デモ音源集みたいなの。アルバム録音用の」

コヤマ「それに何入ってたの?」

ナガイケ「いや結構入ってましたよ。「(朝焼けの)カウボーイ」が入ってたのは覚えてる」

マツキ「そうそう。もう(アルバム『beach party』収録曲は)ほとんど演ってたの。で、ジョーが入って初めて出来たのが

「勝手にしやがれ」だと思うんだよね」

MOBY「ファントムのセットリスト。No.3、アフィルグ、アフィルグ演ってんだ!くもり空(のベイビー)。

TIGHTEN UP、OH YEAH! 、LIttle Sweet(Lover)」

コヤマ「おぉー。今でもいけるセットリストだね(笑)」

ナガイケ「ハハハハハハハハ!」

マツキ・コヤマ「変わってない!」

MOBY「でも、夕焼けやってないんだよ」

コヤマ「意外とね、夕焼けを毎度やるのはね、割と最近目なんだよね」

マツキ「そうだね」

ナガイケ「メジャーでもう一回録ったから(注4)ってのもあるかもしれない。それまではそこまで重視してなかった感がある」

マツキ「そう意味ではあれだね、ナベちゃんが「夕焼けやった方が良いよ」って言って…」

MOBY「渡邊文武(注5)ね!」

マツキ「夕焼けが良い曲だってのは人に言われて気付くんだよ(笑)」

コヤマ「そうそう。そーなんだよね」

マツキ「曽我部さん(注6)とかもすげー言ってたもん。「夕焼けめちゃくちゃ良い曲じゃん!」って」

コヤマ「あぁー、そーか。だからいかに俺らが最初はそっちを志向していなかったかってことだよね。人に「良いよ!」って言われて

「あぁそーなんだー」ってようやく気づいていくっていう(笑)。で、『beach party』ですよ。ってことは、もうナガイケが入った時には曲は…」

ナガイケ「1月からやり始めて3月にはレコーディングやってたから、ほとんど曲はあったんすよね」

マツキ「ホント入ってすぐだな」

コヤマ「だから、ナガイケはもう、ある曲を覚えるぐらいの感じだったんだ」

マツキ「そうだね。「キミとオレ」とか「ゆうべあのこが」とかももう演ってた気

がするし…「COM’ON SUNSET BACK」と「勝手にしやがれ」が(ナガイケ加入後の)まっさらな新曲だと思う」

MOBY「で、2月の10日のライブからベーシスト変更」

ナガイケ「Queでね。OOTELESA(注7)と…」

MOBY「そう。それとGO!GO!7188!(注8)がシークレットでね。その2日後に渋谷のEGGサイトで54-71(注9)と

BLACK BOTTOM BLASS BAND(注10)と3マン!」

ナガイケ「その時にね、コヤマさんが「こいつジョーだからって」言ったんですよ。それで俺、ナガイケジョーになったんですよ(笑)」

コヤマ「へー。そーだったっけっか」

ナガイケ「あ!言った言った!と思って(笑)」

コヤマ「そーか。それまでは、内輪の中での呼び名だったのに」

ナガイケ「そうそう。「なんか(中村)ジョーさん(注11)に似てるよな」みたいな話はそれまでしてたんだけど。egg siteのライブで初めて…」

マツキ「ジョーになる!」

ナガイケ「そうそう。そんな記憶があります」

コヤマ「でも最初のライブをやってもう加入って感じだったよね」

ナガイケ「なんかそんな感じになってましたよね」

コヤマ「とりあえず最初はサポートでみたいな感じだったんだっけ?初ライブをやる前までは」

ナガイケ「うん。と、思う」

マツキ「あんまその記憶ねぇんだよなぁ」

コヤマ「ないよねぇ(笑)。でも、最初のライブをやって……もう全然大丈夫だなって思った記憶はあるんだけど。

はじけてやってたからさ、最初から。もう今のスタイルだったもんね」

マツキ「そうだね」

MOBY「その様子を見て『糸の切れた操り人形』というキャッチコピーが生まれたぐらい(笑)」

ナガイケ「マーヤ(注12)に憧れてたから(笑)。KING BROTHERS(注13)やデキシーとかそういうものに憧れてましたからね」

コヤマ「(笑)。なるほどね。だから、そういうのもあってなのかなぁ。あぁ全然大丈夫だなって思ったんだよな」

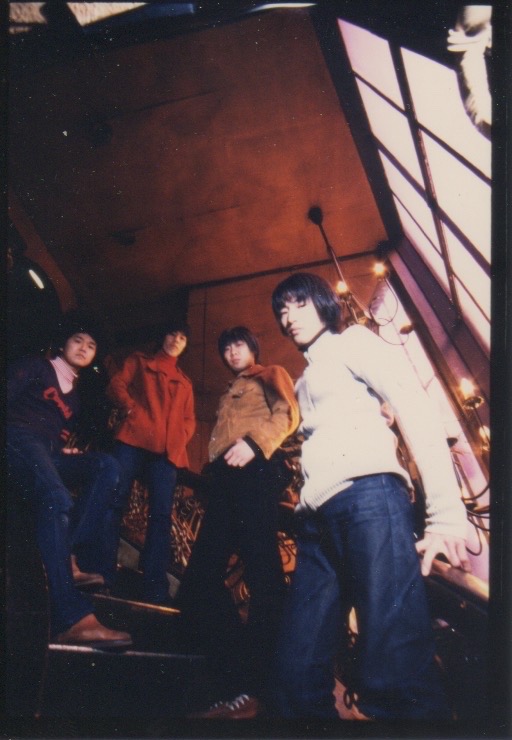

※ナガイケジョー加入時の宣材用写真アウトテイク。撮影は渋谷BYG。

※1 三代目ベーシスト・ナカノトモヒロ氏がメンバーに脱退を告げた日の出来事、その呼び名。「みんなで揃いのスーツを着よう!」と提案したナカノ氏が、洋服の並木(注14)にてオーダースーツを作りに行ったその日に、並木の店先にて「俺スーツ作れないんだ。だって辞めるから」とメンバーに脱退を宣言した。当時は非常に衝撃的な事件であったが、今になってみると、古今東西ロックバンドメンバー脱退劇の中でも相当にオシャレな脱退の仕方であると思う。ニクいね。

※2 會田 茂一(あいだしげかず)氏。ミュージシャン、ギタリスト、プロデューサー。EL-MALOのギタリスト(現在は脱退)としてはもちろん、木村カエラさんのプロデュース、HiGEのメンバー(現在は勇退)、東京スカパラダイスオーケストラのサポートギタリスト、などなどなど、その活動は多岐にわたる。SCOOBIE DOとはソロプロジェクトFOEでの対バン共演がある。フェスの会場や街中でお会いする時は、いつも温和で気さくな素晴らしいお方。

※3 レヨナ。ブルージーでソウルフルでカッコE歌声の日本人女性シンガーソングライター。SCOOBIE DOのアルバム『Beautiful Days』収録の「Beautiful Days」、「美しい日」にゲストボーカルとして参加。また自身のアルバム『PATCHWORK』に収録されているモータウン調のソウルナンバー「GET DOWN」はマツキタイジロウが作曲を担当している。PLUS ONE MORE必聴!

※4 デビュー曲「夕焼けのメロディー」は、2002年のメジャー第一弾リリース『GET UP』にて再録音したバージョンが収録されている。ちなみに4月1日リリースのベスト盤『4 x 20』に収録されているものは、1999年K.O.G.Aからリリースされたデビューバージョン。

※5 わたなべふみたけ氏。元・サニーデイ・サービス ディレクターであり、元・SCOOBIE DOメジャー時代所属事務所プロデューサーでもあった。現在も音楽ディレクター/新人開発を行っているので、フェスなんかで会いがち。

※6 曽我部恵一(そかべけいいち)氏。シンガーソングライター。インディーズレーベル「ROSE RECORDS」主宰。サニーデイ・サービスのボーカリスト・ギタリスト。ソロ名義やソロプロジェクトでの作品も多数。エモーショナルなメロウネスが滴る歌声は年々凄みを増している、ように思う。完全自主運営の活動スタイルはSCOOBIE DO独立時のひとつの模範であり、指針でもあった。マツキタイジロウの大学時代の先輩でもあったりする。

※7 ダブルオー・テレサ。2000年結成の日本語ロックバンド。2006年に活動を休止していたが、2013年9月よりオリジナルメンバーの植木雄人氏(Vo/Gt)、上野智文(Gt/Vo) 、大塚謙一郎(Ba)にサポートドラマー柳沢明史氏を加え、活動を再開。上野氏、大塚氏は曽我部恵一バンドのメンバーでもあった。

※8 ゴーゴーナナイチハチハチ。歌謡の歌心とロックの熱さを併せ持った楽曲を鳴らす3ピースロックバンド。2012年解散。現在はVo/Gtのユウちゃんがチリヌルヲワカ、BaのアッコちゃんがPIGGY BANKS、Drのターキー氏がla la larksというバンドでそれぞれ活動中。SCOOBIE DOとの対バンはもちろん、2005年9月23日の横浜ライブではアッコちゃんがゲストボーカルとして参加したというレアな共演も。

※9 ゴジュウヨンノナナジュウイチ。1995年結成の日本の四人組オルタナティブロックバンド。DrのBobo氏はくるり、雅-miyavi-、フジファブリックetcのサポートドラマーとしても活躍中。音数が少なくシンプルでありながら、剥き出しな音像、ダークなFUNKNESSを携えた楽曲にグサグサとやられる。未聴の方は是非!

※10 ブラックボトムブラスバンド。略称BBBB。1993年結成のニューオリンズスタイルブラスバンド。楽器を鳴らしながら練り歩くスタイルで、あらゆる場所をお祭りの現場にしてしまう唯一無二のバンド。SCOOBIE DO以外にも甲本ヒロト氏、東京スカパラダイスオーケストラ、トータス松本氏、BEGIN、斉藤和義氏、RIP SLYME、m-flo、ハナレグミ、EGO-WRAPPIN’、MONGOL800、くるり、つるの剛士氏、八代亜紀さんetcと 様々なアーティストとコラボレーションを行なっている。

※11 なかむらじょー氏。THE HAPPIES(注15)、JOEY、という自身がVoを務めるバンドを経て、現在は中村ジョー&イーストウッズというバンドを組み活動するシンガーソングライター。日本人のDNAを刺激するソウルフルな歌声は最新作『さよならだって素敵なものさ』(ROSE RECORDS)でも健在。

※12 KING BROTHERSのGt/Scream、N’夙川ボーイズのGt/Vo/Drを担当するロックンローラー。己のソウルに従った結果であろうステージ上でのアクションは自由以上に自由、しかし、その根底には愛があってLOVE。苗字が小山である為、コヤマシュウと遠い遠い遠い遠い親戚である、という気がしている。

※13 キングブラザーズ。Gt/Vo/リーダーのケイゾウ氏、マーヤ氏を中心に1997年に結成されたブルースロックンロールバンド。活動初期から己のブルースを燃やしながら、フロアを扇動し、焚きつけるバイオレントなステージングが話題であったが、その根幹をなすのは踊れるビート=FUNKNESSであり、つまり最高のダンスバンドであると思う。現在はDrにゾニー氏が加わった3ピース編成である。

※14 ようふくのなみき。1978年より東京都梅ヶ丘にてオーダースーツを作り続けるテーラー。モッズスーツはもちろん、その他のスタイルや細かな要望にも応えていただけるお客様思いのお店。スーツの修繕や補強などアフターケアも行ってくれるバンドマンの心強い味方である。オーダースーツを作りたい!という方ならどなたでも親切に対応していただけるはず。詳しくはhttp://namiki-4129.comへ!

世界初!並木の店内で撮影したMVはこちら→SCOOBIE DO『新しい夜明け』(ちなみにMV冒頭に写っている店先で並木事件は起こった)

※15 ざ・はっぴーず。5人組のガレージ・ソウルバンド。初期は’60s~70年代初期のグループサウンズやニューロックなどの影響を感じさせた『黒いR&B(リズムアンドブルース)』を演奏するバンドであったが、後にフォークロック的な楽曲を演奏するバンドへと変遷。その中でも、Vo中村ジョー氏の歌声とGtでありメインのソングライターであった若林タケシ氏が作る“日本語の黒い”楽曲達が常に魅力的だった。1999年に解散。デビュー盤『Portrait Of The Happies』に収められているナンバー「僕のベイビーは何処へ?」は日本語R&Bのひとつの到達点。未聴の方は是非とも探して聴いてほしい。2011年に再集結しライブを行った際には、ナガイケジョーとMOBYがサポートメンバーとして参加した。

(構成・文:ダイナマイト木戸)

マキシシングル『No.3』についてメンバー4人で喋ってみました

(2015.5.7更新)

『No.3』

2000年12月8日発売(DECKRECK)

1.No.3

2.くもり空のベイビー

3.太陽はまぼろし

4.Little Sweet Lover

「だってこれはあれですよ!ラジオでかかって、それを横山剣さんが聴いて、ソッコーCD買いに行ったっていう!」(MOBY)

コヤマ「さて『No.3』ですけども。これは(前作『DOIN’ OUR SCOOBIE』から)1年ぐらいあいてるのかな」

MOBY「2000年12月8日リリース…ですね。ネモト・ド・ショボーレ(注1)の誕生日ですね」

コヤマ「これはあれなんですよ、3曲がGOK(での録音)になるんだよね。「No.3」、「くもり」、「太陽はまぼろし」

はGOKで「Little Sweet Lover」がスタジオサン」

マツキ「そう。この時、スタジオサンでは「こぼれそうな涙」と「Tramp」も録音してるね」

MOBY「DECKRECのコンピ(注2)に入ってるやつね」

コヤマ「で、この『No.3』はなんでGOKになったんだろう」

MOBY「GOKがいいって言ったんだよ。ハマさんがいたし」

マツキ「そーか。またハマさんとこでやろうって話だったんだね」

コヤマ「やっぱ当時は、ドラムをいかに生々しく録れるかみたいなとこだったんだよね。生ブレイクビーツ(注3)じゃないけどさ、

ドラムだけでカッコいいっていう」

マツキ「あれだよね、だからジョンスペ(注4)とかの感じだよね」

MOBY「うんうん。このスタジオはコンクリ打ちっ放しみたいなとこで、ガレージ感あったしね」

コヤマ「でもさ、レコーディングの時間は限られてたからさ。ドラムの音決めたら、もうすげー時間なくなってて(笑)」

マツキ「そうそう。もうそれで終わりなんだよ」

コヤマ「ね(笑)。で、後はもうバーッとやるって感じだったのよ。1日のレコーディング時間の半分以上をドラムの音決めに使ってたんだよね」

MOBY「早く決めたかったんだけどねぇ。なかなかね…」

コヤマ「でもさ、あの時はみんながね、「もっと(ドラムの音が)カッコよくなるんじゃねぇの?」って感じだったんだよ」

ナガイケ「でも、もうずーっとドラムの音との戦いでしょ。20年(笑)」

MOBY「いやぁホントそうなんだよ(苦笑)」

ナガイケ「だって俺も入った頃、ドラムの音ってこんなにいろいろやるんだって思ったもん(笑)」

コヤマ「でも、そこはね、きっとレコーディングを始めた時からさ、カッコいいドラムサウンドが録れないと嫌だぁ!ってのがあったのよ(笑)」

マツキ「ンハハハハハッ」

コヤマ「そこがさぁ、俺たちがバンドでやる意味みたいなさ。普通の綺麗な音で録らないで…、っていうね。

だからこのレコーディングはさ、そのドラムサウンド作りみたいなとこは結構頑張ったんだと思うんだよね」

MOBY「そうだねぇ(しみじみと)」

コヤマ「でも、あんまし売れなかったんでしたっけ(笑)」

マツキ「ねぇぇぇぇ(遠い目)」

ナガイケ「でも、『No.3』良かったですよ」

MOBY「だってこれはあれですよ!ラジオでかかって、それを横山剣さん(注5)が聴いて、ソッコーCD買いに行ったっていう!」

マツキ「あぁFM横浜に問い合わせたってやつね」

コヤマ「そうだそうだ。しかも剣さんはその時、仕事を始めたばっかりの頃だったかな?で、バンドの方向性に迷いがあった頃だったらしく。

そんな時、これを聴いて俺の体に電気が走った!って言ってくれててさ(注6)」

マツキ「いい話だねぇ」

MOBY「のちに渋谷タワレコの地下で初めてライブ観て、挨拶した時も真っ先にその話してくれたしなぁ」

コヤマ「そんな『No.3』はどうだったんですか、ナガイケ君!これも、落ち着いてた(笑)?」

ナガイケ「いやいや(笑)。これは「Little Sweet」も入ってたしね…」

マツキ「どれも今聴くと遅いんだよねぇ!」

ナガイケ「そうそう。遅い!遅いんだけども、どれもね、いいないいなって感じでしたよ。買ってますから、ちゃんと!(ニンマリ)

で、この頃って俺もう大学に入ってる?んでしたっけ?」

MOBY「2000年の12月だから、入ってるね。大学一年生」

ナガイケ「そうだそうだ。黒人音楽ナイト(注7)とかやってた頃でしょ」

マツキ「ああー。あったねえ。黒人音楽ナイト」

MOBY「(当時のスケジュール帳を見ながら)その年の8月と10月に二回やってるね。12月にもやってるわ。三回だ」

ナガイケ「ね。見に行った記憶あります」

マツキ「へー」

ナガイケ「でね。当時、新宿ジャムでね、ヤンスキ(Yaung Skins)のレコ発かな。SCOOBIEとヤンスキがやる時があって。

大学もう入ってたから、MOBYに「行きたいんですけど」、って言ったら「ああーいいよ。(ゲストに)名前書いとくよ」って言われて、

で行ったら書いてなかったっていう」

マツキ・コヤマ「ワハハハハハハ!」

ナガイケ「いまだに根に持ってますよ(ニヤリ)」

MOBY「それはことある度に言われますけどね、ホントすいません!」

コヤマ「だから、バンドに誘われた時も、イヤイヤだったんだもんな(笑)」

MOBY「それは2000年5月12日の新宿ジャム(注8)ですね」

ナガイケ「そうだ。だからこの時は俺も大学入ったばっかの頃だったんだよね。で、(ゲストに名前が)書いてないっていう(笑)」

MOBY「この年ちなみに、サニーデイ・サービスとコレクターズとやってますね。Magic Fan Fairっていうイベントでね。これが初クアトロ」

ナガイケ「それ3月くらいですよね。俺、その年の3月のちぇるしぃ(注9)とドメニコ(注10)とシェルターでやってたやつ……」

MOBY「ああ!あったねぇ!多分、マーキービート(注11)じゃないかな。2000年の3月4日、そう!マーキービートだ!」

ナガイケ「そうか、マーキービート。俺、それは観に行ってますね。早稲田の受験の日に、試験が終わってそのままチケット買いに行った(笑)」

マツキ「すげぇな。そーとーライブ好きだったんだね!」

コヤマ「道理で友達いないわけだ!」

ナガイケ「そうそう(笑)。受験の日に(チケット買いに)行くかっていう!」

コヤマ「だから、やっぱりSCOOBIE DOに入るのは運命だったんだ(笑)。そんなナガイケ大学一年生時代の年末にリリースされた『No.3』ですが、

ここからは今回のBESTに「No.3」と「Little Sweet Lover」か。これが入ってるんだけど」

マツキ「そうだね。まぁ(『No.3』の収録曲は)ライブで全部やってるんだけどね(笑)。回数でいったらこの2曲が定番かなぁっていう」

コヤマ「でもね、人気がないとか言われてた割には、いい盤だなぁって思うんだよね。同じ4曲入りの『夕焼け』ではさ、

(リズムもの:歌ものの比率が)3:1だった割合が、この盤では半々になってさ。しかも、テンポを抑えたやつがその中に入ってくるってのがね、

よりソウル度を増してきてる、と思うんだよね。ナガイケの話を聞いてて思い出したけど、結構この頃はガレージシーンと関わっていた時期だったんだよね。でも、そことも違う感じだしさ。歌の世界観みたいなものも、カッコいい、とっぽいっていう部分だけじゃなくて、自分たちの思いとか気持ちに寄って来始めてて…」

マツキ「うんうん。情緒が出てくる」

コヤマ「そうそうそう。うん…なんかね…これ、ほんとスゲェいい盤なんだよな(笑)。ずっと演ろーね!」

『No.3』ジャケット表 アウトテイク

『No.3』ジャケット裏 アウトテイク

※1 インディレーベル・DECKREC代表。自らを「ロックンロールファンクラブの会長」と言い切る、ロックンロール愛に溢れた黒縁眼鏡のナイスガイ。マラカスの名手。’60sの音楽に造詣が深いが、自らのレーベル第一弾アーティストがPOLYSICSであったり、最近では、住所不定無職、うみのてetcの音源をリリースしていることからも、懐古主義的なロックンロールファンとは一線を画すセンス&愛情の持ち主であることがわかる。

SCOOBIE DOとの出会いはhttp://scoobie.exblog.jp/14593984/あたりに詳しい。

今回のベスト盤に収録された『悪い夢(Single Version.)』のマラカスプレイはネモト氏によるものである。

※2 2001年にリリースされたDECKRECのレーベルコンピ『DECK IN REC START!』(DCRC-0028)。

SCOOBIE DOからは、のちに『beach party』で再録することになる「こぼれそうな涙」とDEEP FUNK CLASSICSであるThe Showmen Inc.のカバー『Tramp(from Funky Broad Way)』の2曲が収録されている。

※3 音源から抜き出したドラムフレーズを切り分け、それらをつないで楽曲のビートを作る方法。90年代以降、HIPHOPのトラックなどに古いレコードから抜き出されたドラムフレーズが頻繁に使われたことから、ドラムサウンドをカッコよくFUNKYなものにする要素には「リズムパターン」だけでなく「サウンド(音質や録音状態)」が大きく関わってくるのだ!ということが常識となる。その影響で、以降はFUNKYな生音MUSICを志すバンド、ドラマーはこの部分のセンスが常に問われるようになるのであった。ブレイクビーツ的な生音のドラムサウンド・プレイを指して『生ブレイクビーツ』、『人力ブレイクビーツ』などと呼ぶ。

※4 ジョン・スペンサー ブルースエクスプロージョン。Vo/Gtのジョン・スペンサーを中心とした3人組ガレージロックンロールバンド。“爆裂ブルース”などと評されることもあるが、いわゆるその他のガレージバンドと一線を画す部分は、そのFUNKYなドラムサウンドにある。ベースレスでありながら、確実にブレイクビーツ以降のFUNKYサウンドを体現しているそのスタイルは唯一無二なので、まともなフォロワーと言ったらKING BROTHERSぐらいしか思い浮かびません。SCOOBIE DO内では『ACME』収録の「calvin」が流行った記憶。Non stopのスゲェライブ盤『Controversial Negro』もオススメ。

※5 クレイジーケンバンドのリーダー、ボーカリスト、キーボーディスト、作曲家、プロデューサー。自称『東洋一のサウンドクリエイター』。FUNKYかつMELLOWな音楽にSOULとユーモアを注入することを忘れないイカしたお方である。生き様がセンスを磨き、そのセンスがまた生き様を磨く…、カッコよすぎる半生を書いた自伝『クレイジーケンズ・マイスタンダード』は必読。

※6 ここでのコヤマの発言は、SCOOBIE DO 10周年記念ライブ@日比谷野音にて販売されたパンフレット内『DISC REVIEW from FUNKY SUPPORTERS』に寄せられた「NO.3」を語る横山剣さんの文章を思い出して語られているようである。とても素敵な文章なのでここに再掲載してみます。

「この曲に出会ったのは、おれが本牧埠頭で港湾関係の検査の仕事をしていた頃。現場から現場へ移動する時、この曲がおれの愛車のラジオから流れてきたんだ。言葉で説明するのはちょっと難しいんだけど、聴いた瞬間、軽い目眩というか、こう、身体中に電気が走ったのでさっそくラジオ局に問い合わせたらスクービードゥーの「NO.3」という曲だということが判明。で、仕事中だったんだけど、早速、その足で元町のタワー・レコードに行ってコレをゲト。エモーショナルでスピリチュアルなヴァイブスがぶっとい塊になっておれを直撃。その頃、おれはCKBの活動にちょっとばかし迷いがあったもんで、そんな時にこんな凄いの聴いちゃったから余計にショックでめちゃくちゃ悔しかったんだよね。でも、逆にそれが刺激になって、おれもまた「やる気」になれたんだと思います。素晴らしい音楽を有り難う!

イイネ!イイネ!イイネ!」(横山剣)

イイネ!×100万回クリック!剣さん、ありがとう!

※7 ハウリン・ハチマ主催、下北沢CLUB Queで不定期に行われたミッドナイトライブパーティー。フロア側に楽器を置き、バンドは生音でソウルやブルースなどのカバーナンバーのみを演奏するという特殊なスタイルでありながら、毎回満員御礼、しかもみんな踊ってる!という大盛況ぶりであった。GYOGUN REND’S主催のパーティー『SLOOPY』がこのスタイルの元祖であったように記憶している。

※8 SCOOBIE DOが1995年バンド結成後、その年の10月に初ライブをしたハコ。このライブハウスでライブをすることが、SCOOBIE DO結成当初の夢であった。まるで洞穴のようなダークな雰囲気が、結成当初のサウンドや気分にも合致し、その後、リハスタでの練習や、自主イベント「ハードフレアナイト」を開催するなど、何かとお世話になった場所。JAM出演当時のライブの様子はベスト盤『4×20』のDisc.3 M-16「木曜日のユカ」を是非とも聴いてくださいね。結成当初のPOLYSICSや氣志團もこのハコで目撃。

※9 京都のロックンロールバンド。活動初期は後期グループサウンズに影響を受けたような、いわゆる“GSバンド”だったが、ナガイケジョーが目撃した時期には村八分とストゥージーズが合体しケンタウロス化したかのようなバンドになっており、当時のガレージロック(注12)シーンの中でも極めて異端かつトラウマチックな存在であった。2000年解散。

※10 ドメニコドモランテ。重量級のボーカリスト・トクthe D率いる、RAWでプリミティヴなロッキンサウンドを鳴らす、正しく真っ当に“ガレージパンクロック”なバンド。2000年リリースの1stアルバム『Hey! Got Tomorrow Night!!』(DCRC-0009)にはコヤマシュウもハーモニカで参加。2013年解散。

※11 GYOGUN REND’S、KING BROTHERS、ドメニコドモランテ、ちぇるしぃ、THE HAVENOT’S、そしてSCOOBIE DO etc…が出演した下北沢オシャレトンガリボーイズ&ガールスの為のガレージロックンロールパーティー。 服飾デザイナーのマッキーさんが主催していたからだと思うが、他のガレージロックイベントに比べ、色気重視の美意識を感じるナイスなパーティーであった。

※ 12 ガレージ(車庫)で練習するアマチュア・バンドが鳴らすような音楽、という意味でつけられた名称。元々は1960年代半ばアメリカの若いバンド達による、初期のロックンロールへの憧れ・回帰の要素が強いムーブメントを指した呼び名であったが、今現在でも荒々しく生々しいロックンロールを演奏するバンドのサウンドを指す言葉として使われていたりする。演奏力、テクニックよりも、気合いや空回りや向こう見ずなエネルギーに満ちた音楽。日本のシーンには、※11マーキービートであげたバンド以外にも、GUITAR WOLF、MAD3、GASOLINE、The 5.6.7.8’s 、その他たくさんの素晴らしいバンドがいる。

(構成・文/ダイナマイト木戸)

インディーズファーストアルバム 『DOIN’ OUR SCOOBIE』について メンバー4人で喋ってみました

(2015.4.14更新)

『DOIN’ OUR SCOOBIE』

1999年11月25日発売(DECKREC)

1.Do The Scoobie

2.白い蝶々

3.朝が来るまで

4.December Song

5.都会

6.Gimme Some More

7.きまぐれ天使

8.天国への階段

9.のら犬のブルーズ

10.悪い夢

「『DOIN’』は、リアルタイムで買いました」(ナガイケ)

コヤマ「さてさてお次は。『夕焼け』の延長線上で最初のフルアルバム『DOIN’ OUR SCOOBIE』が出来るんだけど…。

タイトルは確かMOBYのアイデアでBooker T. & The M.G.’s(注1)の『Doin’ Our Thing』から、だよね?」

MOBY「そうだね!「Never My Love」が入ってるアルバム!」

マツキ「(『夕焼け』に続いて)これもハチマさんプロデュースだっけ?」

MOBY「『DOIN’』の時は、ハチマさんはサウンドプロデュースって肩書きになって、

『夕焼け』の時よりは若干引いた感じの関わり方になったんだよね。スタジオに来て「いいねぇ」って言ってる感じ(笑)」

コヤマ「これはね出来上がるまでに、結構、難航した(笑)。当時、俺たちの中でビンテージ機材ブームみたいのがあってさ。

で、スプリングリバーブ(注2)ってのがいいらしいぞってなって、レンタルでAKG(注3)のスプリングリバーブを借りたんだよ。

それをわーっと使ったら、ボワーンとしたさ、カラオケみたいな感じになって。これじゃねーよな?って結構やり直した記憶がある」

マツキ「あー。MIXをね」

コヤマ「そう。『夕焼け』の時はマスタリングのFAIRCHILD(注4)で最終的に迫力を出す、みたいなことをしてたんだと思うんだけど…

それとは違うやり方を色々やってみようぜって感じだったりもしてさ」

ナガイケ「『DOIN’』はちょっと落ち着いたなっていう印象でしたよ」

コヤマ「ね。ナガイケが入った時にそんなこと言ってたからさ。やっぱ(前作『夕焼けのメロディー』とは)違う感じにはなったんだな、って。

で、この時はGOK(注5)でも録っててさ。GOKの音が俺、なんか好きなんだよね。ドラムがバサバサしててさ」

マツキ「「きま天(注6)」と「December」と…」

MOBY「「のら犬」」

ナガイケ「「December」いいんすよねぇ」

コヤマ「そうそう。曲はいいメロ系なんだけどさ、音はバッサーっとしてるからさ。この感じいいなって思って。

ナガイケはこのアルバムはリアルタイムで聴いてんの?」

ナガイケ「『DOIN’』は、リアルタイムで買いました。確かに『夕焼け』に比べて落ち着いた感じはしたんだけど…俺は『December』と

『悪い夢』の感じが、いい感じだなぁと思った覚えがある」

コヤマ「それで今回(ベスト盤用に)リマスタリングしてさ、『December』と『きま天』と『悪い夢』が入ってるんだけど、

他の曲と音量がそろったからか、迫力が増してさ」

マツキ「そうだね。太いなって感じするね。マスタリング技術の進歩なのか、ピースミュージック(注7)の凄さなのか(笑)」

コヤマ「ねー。それはすごいよかったよね」

ナガイケ「後、言っておきたいのはですね、ナカノさん(3代目ベーシスト・ナカノトモヒロ氏)のベースは凄くいいんですよ。

もたっとする感じとか、時々間違ってるものもあったりするんだけどそういうのも含めて、なんかすごくソウル(注8)っぽいテイストがあるんですよ」

MOBY「あーそうか!だから「落ち着いた感じ」みたいのは、ナカノの音の趣味も大きいんだよ!ただラウドなだけじゃなくて、

よりソウルっぽくみたいなことよく言ってたもん。結構、みんなでストイックにソウルを突き詰めてた時代なんだねぇ…。

俺、大学五年生でしたけど(笑)」

コヤマ「なにしろ帯のキャッチコピーが「ヤング!ソウル!レボリューション!」だから!

「なんちゃってソウルミュージック」じゃなくて「日本語のソウルミュージック」をやるんだって意気込んで作ったアルバムなんだよ。

そういや、ソウルといえば…、ソウルミュージック好きとしては、レンガバックのジャケ写ってのがひとつの憧れでさ。

The Impressions(注9)とかSyl Johnson(注10)みたいな。で、Queレンガじゃん!って気づいてジャケットとMVはQueで撮影したんだよね。

ジャケットどこで撮ったんですか?ってよく聞かれたんだけど「Queだよ」って答えると結構な確率で驚かれたな。そんな近場なんだ!って感じでね(笑)」

(次回、マキシシングル『NO.3』についてメンバー4人で喋ってみましたに続く…)

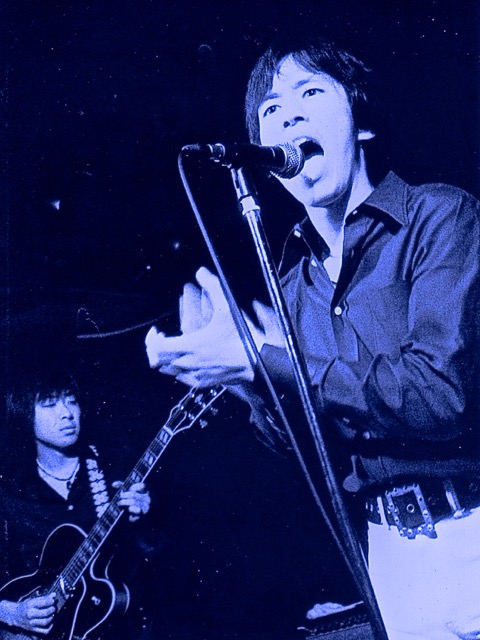

(ナガイケジョーが加入する以前、1999年〜2000年頃のライブ写真)

※1 ブッカーティー アンド ザ エムジーズ。スタックス・レコード専属のスタジオ・バンドとして、オルガンのブッカー・T・ジョーンズを

中心に結成された4人組インストゥルメンタルバンド。

1962年に発表したデビュー・シングル「Green Onions」が大ヒット。その他にも数々のダンスクラシックスを残している。

昨今、Youtubeで確認できるライブ映像は必見!カッコええ!

※2 スプリングの共鳴を利用して、リバーブレーション効果を作り出す機械。うまく使えないと、「カラオケみたい」あるいは「お風呂場みたい」

と言われるきっかけを作ってしまう機械でもある。

※3 アー・カー・ゲーまたはエー・ケー・ジー。1947年にオーストリア、ウィーンで設立され、音響機器の設計と製造を行っているメーカー。

このメーカーのスプリングリバーブが名機として有名。当時はなかなかうまいこと使いこなせず「ヴィンテージの機材を使ったからといって、

昔のカッコいい感じにはならないんだなぁ」と痛感させられたわけだが、そこらへんのモヤモヤした気持ちは初のカバーアルバム

『GRAND FROG SESSIONS』にて成就されるのだから、素敵なバンドライフ。

『GRAND FROG SESSIONS』未聴の方は是非!今なら通販サイトでも、購入可能!(宣伝)

※4 フェアチャイルド。レコーディングやマスタリングの時に、音圧を稼ぐために使用される機材。Beatlesがアビーロードスタジオで使用していたことで有名。「この機械に通すといいんだよぉ〜」とプロデューサー・ハチマ氏に言われ、マスタリング時に使用してみると、あら不思議。

なんかアナログ盤みたいな音=もっこりとしてスモーキーな感じになり、みんなで喜んだものです。

※5 ゴックサウンド。吉祥寺にあるレコーディングスタジオ。独特の部屋鳴りが特徴。当時のエンジニアが、『4 × 20』Disc3 収録のデモテープ音源(M1~M5)をレコーディングしてくれたDr.ハマ氏であったため、いろいろ無理を言いそれを聞いてもらいながら、試行錯誤でサウンドを研究した思い出の場所。

※6 収録曲「きまぐれ天使」のバンド内での呼び名。略称。同様の例として、「PLUS ONE MORE」が「プラワン」、

「真夜中のダンスホール」が「ダンホ」と呼ばれていたりする。

※7 BEST盤『4 × 20』のマスタリングを行ったスタジオ。CHAMP RECORDS立ち上げ後、『パラサイティック・ガール』から最新作『結晶』まで、

レコーディング&マスタリングでお世話になりっぱなし。

エンジニア・中村宗一郎氏の、“呑気&脱力”と見せかけておいてかーらーの、経験とセンスに裏打ちされた確かなエンジニアリングによって、

SCOOBIE DOもたくさんの名作を残すことに成功。

邦楽ロックファンの間ではゆらゆら帝国、坂本慎太郎氏がレコーディングをしているスタジオとして有名。

※8 別称ソウル・ミュージック。1960年代頃、黒人由来の音楽がポピュラー・ミュージックとして広く認知され、大衆化した時に付けられた呼称。SCOOBIE DOがソウル・ミュージック、ミュージシャンから受けた影響は数知れないが、一番大きく影響を受け、魅了されている点は

「踊れて、泣ける音楽」という部分であると思う。

※9 ジ・インプレッションズ。1958年結成シカゴ出身のボーカルグループ。

メンバーの変遷があるグループだが、SCOOBIE DO的にはカーティス・メイフィールド在籍時のインプレッションズを推したい。

『Keep On Pushing』、『This Is My Country』というアルバムが“レンガジャケ”盤。

SCOOBIE DOもカバーした「People Get Ready」他、名曲多数。聴こう!

※10 シル・ジョンソン。塩っ辛いハイトーンボイスが特徴の黒人シンガーでありソングライター。

ブルースとソウルを独自のブレンド比率で混ぜ合わせたファンキーな楽曲が持ち味。

HIP-HOPトラックのサンプリングソースとして頻繁に使用されてきたことからもそのFUNKY濃度の高さがうかがえる。

デビューから現在まで様々なレーベルを渡り歩いているが、DO的には1960年代後半〜70年代のTwilight & Twinight時代を推したい。

アルバム『Is It Because I’m Black?』が“レンガジャケ”である。

『GRAND FROG SESSIONS』収録「Come On Sock It To Me」のオリジナルは彼の作品。

『GRAND FROG SESSIONS』未聴の方は是非!今なら通販サイトでも、購入可能!(宣伝!2回目!)

構成・文/ダイナマイト木戸

デビューマキシシングル『夕焼けのメロディー』 についてメンバー4人で喋ってみました

(2015.3.28更新)

1999年03月10日発売(K.O.G.A RECORDS)

1. Come On Now!

2. Eの循環

3. 夕焼けのメロディー

4. 雨が降ったら

「スタイルにとらわれないっていうかさ。そういうところに向かう最初の曲なんじゃないかな。」(マツキ)

コヤマ「この座談会は、今まで出してきたアルバムやシングルなんかについて喋りながらちょいと思い出話でもしてみよう、ってな感じでいこーかなと。

で、まずはインディ一発目K.O.G.A(注1)の『夕焼けのメロディー』。これは4曲入りのマキシシングル。4曲入りだけど3曲があの当時でいうとリズムもので、1曲だけ歌もので。今の指向とはちょっと違うよね。当時はもっとリズム&ブルース推し、リズムもの推しだったじゃない?そんな中で「夕焼けのメロディー」はパッと出来たいい曲っていうイメージがあるんだけど……」

マツキ「でも、「夕焼け」も結構変遷してるんだよね。最初はドゥットゥクドゥットゥクっていうリズムでさ」

コヤマ「あぁそうだ。スライ(注2)みたいなね」

マツキ「で、いい曲っぽいんだけどイマイチしっくりこなくてリズムが速くなっていったんだよね」

MOBY「(曲のアレンジを詰めている)その間に、オギー(初代ベーシスト・オギヤマ タカシ氏)が辞めたんだよ。俺、弾けねって言って」

コヤマ「そーかそーか(笑)。意外に色んなことがあってできた曲なんだな。作詞作曲者からみるとこの曲はどんな曲?」

マツキ「ブルースっぽい曲はいっぱいあるから、(それとは違う)黒人がやる歌モノソウルみたいなつもりで作ったんだけど…」

MOBY「そういえば、あの頃はバンド内でBobby Womackの1st、2nd(注3)が流行ってた」

マツキ「でも、そういうつもりで作っても曲が一番しっくりくる感じっていうのが、CDになったあのアレンジだったっていうね。もともとの好きなところは60sのシカゴブルースやソウルやR&Bだったりするんだけど、結局は楽曲の呼ぶアレンジに落ち着かざるをえないっていう。スタイルにとらわれないっていうかさ。そういうところに向かう最初の曲なんじゃないかな。スタイルだけでやっていたら今みたいなバンドにはなってないと思うんだよ。こんなに長く続いてないとも思うし」

コヤマ「バンドマンとしての演り心地みたいなとこもあるよね。美意識だけじゃないっていうところ。なるほど。この曲がSCOOBIE DO最初の一歩だったんだね。この曲は(録音は)西船ですか?」

MOBY「そう。西船橋のスタジオサン(注4)。2日で録って1日でMIX。13時入りの20時ぐらいには終わってて…」

コヤマ「今とおんなじ」

MOBY「で、駅の北口にあるまる福(注5)に行って、2日連続ハチマさん(注6)と終電ギリギリまで飲んで…」

マツキ「行ってたなぁ」

MOBY「ほっとくと煮込みが固まるっていう。それくらい濃い!あそこはいい店ですよ」

コヤマ「そっから居酒屋人生も始まってんだ(笑)。あのレコーディングのプロデュースはハチマさんなんだけど…」

ナガイケ「『夕焼け』はハチマさんプロデュースなんだっけ?それはまた、どういった経緯で?」

マツキ「KOGAさん(注7)のアイデアだよね。デビュー盤だから、話題もあったほうがいいってことで。K.O.G.Aの看板バンドだったからね、デキシー(注8)は。

SCOOBIEならハチマさんいいんじゃない?って」

コヤマ「レコーディングする時の理想のイメージとして、好きで聴いてた7inch.盤の爆裂したドラムサウンドとかさ、とにかく迫力のある音像ってのがあって。

Yaung Skins(注9)の音源とか聴いていいな!って思ってたから、それをハチマさんとなら出来そうって感じもあったんだよね。

ナガイケは『夕焼け』は買ってたんだっけ?」

ナガイケ「買ってますね。夕焼けはね………あれですよ、のちにハンモックス(注10)を一緒に結成することになる年上のギタリストが

「SCOOBIE DOのギターはやばいぞ!」って言ってて。でも俺は『夕焼け』買って聴いたら、ギターの凄さが当時はまだあんまり分からなくて…」

コヤマ「ははははははは」

マツキ「そうかそうか」

ナガイケ「それよりも「Come On Now!」の歌詞とドラムのスネアを一発遅らせるっていう…あれが、かっこいいなって」

コヤマ「じゃあ「Come On Now!」が良かったんだ」

ナガイケ「そうですね。「夕焼け」よりも「Come On Now!」がスゲエ曲だなって思った覚えがある」

コヤマ「あれ1曲目だもんね。なかなか歌始まんないけど」

MOBY「ハチマさんも言ってたもんね。「なかなか歌始まんねぇんだよ」って(笑)」

マツキ「歌い出したと思ったら歌詞少ねぇし(笑)」

コヤマ「4行くらいだから(笑)」

ナガイケ「でも、あの歌詞は結構衝撃でしたよ」

マツキ「なんとでも言える、どーとでも取れる感じね」

MOBY「ソウルでもそういう曲あるもんね」

コヤマ「意味ありげなね。そういうのはやっぱ好きな感じなんだよなぁ」

(次回、「1st アルバム『Doin’ Our Scoobie』についてメンバー4人で喋ってみました」に続く…)

(1996年頃のライブ@東高円寺UFOクラブ)

※1:K.O.G.A RECORDS。2014年に設立20周年を迎えた下北沢を拠点とする日本を代表するインディレコードレーベル。

※2:スライ&ザ・ファミリーストーン。1967年に結成された人種混合ファンクロックバンド。

粘っこいFUNKNESSと人懐っこいPOPNESSが共存した音楽を鳴らす、ファンク界の中でもワンアンドオンリーなグループ。

※3:黒人シンガーソングライター/ギタリスト・ボビー・ウォマックの1stアルバム

『Fly Me to the Moon(1968年)』、2ndアルバム『My Prescription(1969年)』。

2ndアルバム収録の「I Left My Heart In San Francisco」という曲が当時バンド内で流行っていた記憶あり。

※4:JR西船橋駅南口より徒歩2分。京葉道路原木インターより3分。1階なので搬入もラクラク、の素敵なレコーディングスタジオ。

エンジニア・槙野ユウ氏の豪快かつ繊細かつ時にでたらめなエンジニアリングのおかげで、SCOOBIE DOもたくさんの名曲を残すことに成功。

デキシード・ザ・エモンズ(注8)を始め、KING BROTHERS、THE NEATBEATS、THE PRIVATES、毛皮のマリーズなどもレコーディングを行っている。

※5:西船橋駅北口にある大衆居酒屋。それ以外の情報が必要な方は食べログを見るか、MOBYに直接聞いてみてください。

※6:八馬 義弘(ハチマヨシヒロ)氏。デキシー・ド・ザエモンズ(注8)ではドラマー、ブルースバンド ハウリンハチマではギターボーカル、

そして現在はハッチハッチェルオーケストラ代表取締まられ役、とその多才さをゲラゲラと笑いながら披露し続ける音楽怪人。

※7:K.O.G.A RECORDS社長、古閑 裕(コガユタカ)氏。SCOOBIE DOのライブを観たその日の夜に「うちで出さないか!」と声をかけてくれた男気とセンスに最敬礼。

NHK-FMのライブ公開収録番組「ライブビート」の司会も務める、音楽とお酒に人生を捧げた愛すべきお方。下北沢で会いがち。

※8:デキシード・ザ・エモンズ。アベジュリー氏(Vo,Gu)、ハッチー・ブラックボウモア氏(Dr)(=ハチマヨシヒロ氏)を中心に1990年に結成されたロックバンド。

日本のルーツミュージック(GSや歌謡曲)と英米のルーツミュージック(マージービート、ブルース、R&B etc…)

を同等のテンションで混ぜ合わせた独自の楽曲&サウンド&ライブは日本の音楽シーンに一石どころか三石ぐらいを投じているはず。

※9:イワジー氏(Vo, Ba)、 エンジー氏(Piano)、 馬ハッチ-氏(Dr)(=ハチマヨシヒロ氏)からなるギターレスピアノトリオ。

とってもいい曲を「なにもそこまで」という爆発的な演奏で鳴らす姿にシンパシーを感じ、対バンツアーなどでも随分とお世話に。

※10:ハンモックス

(構成・文:ダイナマイト木戸)